高野街道を歩く1: 河内長野~橋本

堺から続く西高野街道も石清水八幡宮から続く東高野街道も河内長野で合流し、高野街道となっていよいよ和歌山県へと入っていきます。

河内長野のきれいな街並みを通ると大きな山を越え、高野山の入り口となる橋本まで約20kmと長いですが、比較的気持ちよく歩けます。

高野街道を歩く1: 河内長野~橋本

河内長野から三日市へ

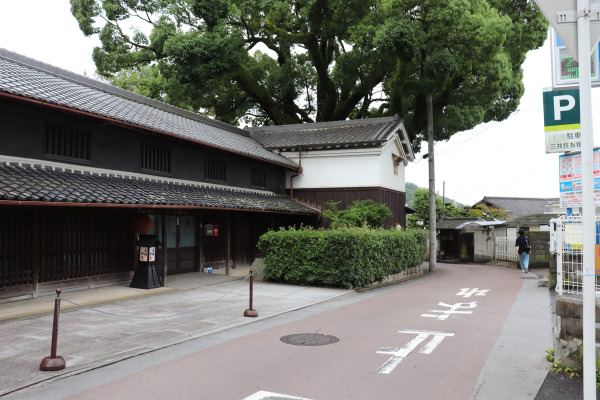

西高野街道と東高野街道はこの河内長野駅前で合流し、河内長野の駅前から高野街道となり高野山へと向かいます。河内長野駅前では高野街道は道が赤色に舗装されているので、地図がなくてもわかりやすいです。

河内長野駅前には古い街道の雰囲気が残っており、江戸時代から残る酒蔵もあります。

河内長野の市街地を出たら、別久坂(びっくざか)を上がり、国道371号線を横切って、烏帽子型八幡神社の前を通っていきます。背後の烏帽子型山(182m)の頂上には昔、楠木正成が築いた城があり、遠くから見ると山の形が本当に烏帽子の形をしていたんですよね。八幡神社からさらに山を上がっていくと、城の遺構がまだあるようです。

先を急ぐので、残念ながら今日は立ち寄りませんが。

三日市宿

この烏帽子型八幡神社を過ぎると、三日市宿。この三日市宿は高野街道の宿場町として発展し、その名の通り三のつく日に市場が立ったのがその名前の由来です。

幕末には尊王攘夷派の天誅組が五条の代官所を襲撃する前日に、この三日市宿の油屋で休憩。そのまま新千早峠(金剛トンネルのところ)を越えて五条へと入りました。

三日市の宿場には錦渓温泉という温泉もあったのですが、今では完全になくなってしまいました。この三日市から難波まで遠くないこともあってか、今でも古い建物が少しは残るものの、新しめの家も多く建っています。

さて、三日市町の駅まで来ました。駅を過ぎると赤い舗装された道ではなくなり、国道をしばらく来ますが、庚申堂のあたりから脇道へと入り、田舎らしい道を歩いていきます。

天見

三日市駅から30分ほど行くと、だいぶ山になってきました。しばらくは広い道をずっと歩いて紀見峠まで向かいます。

歩道がなく、国道なので交通量が多いので少し危険なのですが、川沿いに遊歩道がある(大阪府の高野街道の歴史街道マップでは紫の点線になっているところ)ので、安全に行きたい場合はそっちのほうがいいのかも。

川沿いの道だと美加の台駅から天見までを結構安全に歩けます。ただし、川沿いの道を行けば七里の石碑を見逃すことになりますが。

紀見峠を越える

天見の駅まで来ると、もうだいぶ山の中です。もうすぐ紀見峠。和歌山県に入っていきます。

さて、ここから旧道を登り、紀見峠を越えていきます。高野街道にたくさんいたバイカーの方も旧道の方には来ないようで、ほとんど人がいない道です。

この紀見峠を越えると橋本まではずっと下り。峠越えとは言いながらも坂はそれほどきつくもなく、登り始めて30分ほどで紀見峠です。

途中、ダイヤモンドトレイルの入り口がありました。ダイヤモンドレイルは屯鶴峯から施福寺まで続く長距離のハイキングコース。昔歩いたのが懐かしいです。

さて、紀見峠まで来ました。ここから和歌山県です。この紀見峠ももともとは紀伊見峠であり、ここから和歌山がきれいに見えたんでしょう。今では木で隠れて若干見えるような見えないような気がします。

なお、ここには昔、旅籠や茶店があったのですが、鉄道開通後は通行量も減り、この峠に住んでいる人はいなくなってしまいました。また、この辺りには雰囲気のある茶店があったのですが最近まであったのですが、閉店してしまっているようです。

ここから舗装された細い道を下っていきます。道は坂が結構きつく、自転車でくるとこの道は危ないのかも。並行して大きな道が走っています。

ちょうど降りたところには南海高野線の紀見峠駅もあるので、橋本まで行く時間がない場合はこの辺りで終わりにしてもいいのかもしれません。

そして橋本へ

紀見峠を降りてくると、後は国道371号線に沿ってずっと南下していきます、

残念ながら紀見峠以降はあまり見どころがなく、街道にあるような地蔵や古い家々はここから橋本までの10kmほどほとんどありませんでした。

田舎らしいところを歩いているような気がしますが、実はこの辺りには林間田園都市などかなり大規模に開発された住宅街があったりします。

御幸辻の駅も昔は高野辻と呼ばれ、九度山の町石道までつながる御幸道があったようですが、住宅街が多く開発されていることから、道はもう存在しないのでしょうね。

さてとうとう橋本に着きました。橋本は紀ノ川沿いにある町で、奈良から和歌山に向かうJR和歌山線と大阪からくる南海高野線が接続するところ。町の名前の由来は木食応其が紀ノ川にかけた橋に由来するとされています。

昔は、高野街道と和歌山から松阪へと抜ける和歌山街道が交差する交通の要所で、今でも石碑がひっそりと立っています。

紀ノ川まで来ると東家渡し場の跡。今でも大きな灯篭があります。木食応其が紀ノ川にかけた橋は流失してしまい、渡しになっていたんですよね。

ここから高野街道は紀ノ川を渡り、学文路を経て京大坂道を進みますが、九度山からは町石道が、橋本からは黒河道が高野山まで続きます。

京大坂道は江戸時代に以降に最も頻繁に使われた道でとても歩きやすいですが、後者の2つは山の中を行く山道です。

コメントを残す